Le dichiarazioni sotto riportate del presidente di Confindustria Vincenzo Boccia durante un suo intervento a Napoli sabato scorso parlano del costo del lavoro e sono condite da numeri che dovrebbero tranquillizzarci un pochino nel confronto con altri stati europei ma che nella realtà sono svianti e preoccupanti.

Perché da bravo imprenditore parla sì di una(possibile)crescita di medie imprese ma che sarebbero finanziate e godranno di future agevolazioni a scapito della collettività con nuovi tagli per foraggiare,ad esempio,i recuperi dell'Iva non incassati proprio da chi l'ha evasa.

L'articolo preso da Contropiano(news-economia )fornisce dati ed esempi diramati dall'Istat in uno scenario di deflazione nel quale anche a fronte di sovraproduzione e sensibili cali dei prezzi al dettaglio si nasconde un calo dell'offerta e conseguenti licenziamenti e aumento della disoccupazione(madn torna-lincubo-deflazione),tutti fattori che Boccia però ha omesso.

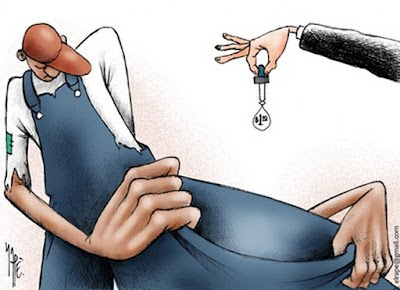

L’Istat scopre il gioco della “produttività”: salari in picchiata, e basta.

“Siamo un Paese che si avvia ad avere più medie imprese”. Vincenzo Boccia, Presidente Confindustria, in Ipe Napoli triplica il numero degli iscritti Il sole 24 ore, 4 marzo 2017.

Alla fine la bestemmia è stata detta. Coperta dai media e dai centri studi, l’Istituto di Statistica italiano, il maggior centro d’analisi quantitativa del Paese, nel suo ultimo rapporto pubblicato il 3 marzo scorso parla ripetutamente, a proposito dell’Italia degli ultimi quattro anni, di “svalutazione interna”, vale a dire deflazione salariale e diminuzione di prezzo di beni e servizi, a tal punto che la competitività di prezzo dell’Italia rispetto alla Germania ha avuto una performance pari a 6,5 punti percentuali a livello generale e del 5.5% nella manifattura. Ora si annuncia un ulteriore taglio del cuneo fiscale di 5 punti percentuali, 2,5 a favore delle imprese e 2,5 al mondo del lavoro (una buona scusa per le imprese per non fare aumenti) attraverso il recupero Iva (evaso al 30% proprio dalle imprese) e mediante la fatturazione elettronica, come annunciato in questi giorni dal governo Gentiloni. Col che si avrebbe un ulteriore diminuzione del differenziale di competitività rispetto alla Germania che cumulata arriverebbe a 9 punti percentuali, in attesa che i nuovi contratti nel privato, e nel pubblico…, facciano il resto. Una riduzione di 2,5 punti del cuneo fiscale alle imprese equivarrebbe ad un ulteriore riduzione dell’Irap (coperta da cosa? Tagli agli enti territoriali e alla sanità?) mentre la fatturazione elettronica equivale ad un aumento dei prezzi dei fornitori interni e delle vendite al dettaglio, con un ulteriore diminuzione della domanda interna a favore degli esportatori. Tale misura colpirebbe contoterzisti, piccoli dettaglianti e la vasta area delle professioni, andando ad intaccare la base elettorale che fu di Berlusconi e co.

Non si creda, dunque, agli industriali, soliti al coro “chiagne e fotti”: in Italia il tasso di profitto (presumibilmente al lordo delle tasse) è sistematicamente più alto della media della zona euro. Era al 45% nel 2008 , cade al 40% nel pieno della crisi e risale al 42% nel 2016, ma sempre più alto della zona euro dove nello stesso periodo era rispettivamente al 43% e al 41%. Enorme è la massa di profitto che gli industriali incassano: se vediamo infatti i tassi di investimento, nella zona euro sono pari al 22% in Italia al 19% (era al 23% nel 2008).

La differenza abissale tra tasso di profitto e tasso di investimento rimarca quanta ricchezza viene prelevata nelle aziende e confluisce nel patrimonio personale degli industriali e dei loro familiari. E non è poi questione di domanda, almeno a livello parziale: sebbene la domanda interna, espressa nei termini di fatturato, si sia contratta del 10% negli ultimi anni a causa della svalutazione interna e delle manovre recessive, quella estera è aumentata di più del 20%.

Ne sono prova due componenti rilevate dall’istituto di statistica: la quota di mercato mondiale dei beni italiani è passata dal 2,7% al 3% negli ultimi 5 anni, un recupero che non si vedeva da 20 anni, ed è una controtendenza alla caduta del saggio di profitto. Inoltre, il grado di utilizzo degli impianti è pari al 2007, vale a dire al periodo pre-crisi.

E’ dunque questione di bassa produttività? Quei bolscevichi dell’Istat la pensano diversamente: “il valore aggiunto a prezzi correnti delle imprese manifatturiere tra il 2008 e il 2014 è aumentato del 14,5 per cento in Germania, diminuendo dell’1,1 per cento in Francia, del 4 per cento in Italia e del 23 per cento in Spagna. In ragione delle differenze nelle dinamiche occupazionali, in questo periodo la produttività apparente del lavoro in Italia – dove il numero degli addetti si è ridotto del 17 per cento (da 4,4 a 3,7 milioni) – è cresciuta del 16,2 per cento, più rapidamente che negli altri paesi”. In pratica nelle industrie italiane ci sono stati 700 mila tagli e 194 mila imprese, soprattutto micro e piccole, hanno chiuso ma il valore aggiunto è diminuito di molto meno, segno di un’intensificazione dei ritmi di lavoro, di un allungamento della giornata lavorativa e di una produttività oraria enormemente accresciuta che nelle aziende tra 49 e 250 addetti, afferma l’Istat, è superiore alla stessa Germania.

Il centro studi Confindustria queste cose non le dirà mai, continuando con la cantilena del “costo del lavoro”. I recenti accordi nel settore metalmeccanico, nel commercio nel legno arredo, nel tessile, ecc. cristallizzano una strategia confindustriale volta a recuperare nel giro di 5-10 anni tutta la competitività di prezzo perduta dall’introduzione dell’euro nei confronti del partner tedesco, aumentando a dismisura la quota di mercato mondiale. Si gioca sul differenziale inflazionistico, tramite quella che la stessa Istat definisce "una onerosa svalutazione interna”(pag. 15), sulla deflazione salariale, sul protezionismo fiscale e sul recupero della produttività, elementi che si stanno già realizzando.

In caso di riavvio del commercio mondiale, sottotono negli ultimi due anni, non poche imprese italiane si troveranno ad affrontare una carenza di impianti, visto che già oggi il grado di utilizzo di essi è a livelli medio alti. Ciò potrebbe innescare una corsa ai capannoni. Già oggi si segnala una crescita della domanda di capannoni del 18,5% lungo l’asse Torino-Milano-Bergamo-Trieste fino alla fascia emiliana. Sono soprattutto le aziende patrimonialmente più strutturate, export oriented e del settore metalmeccanico e della logistica. L’aumento della domanda di capannoni da parte di aziende export led è un chiaro sintomo che si vuole fare dell’Italia una copia della Germania, dove il 51% del pil è dato dall’export, mentre in Italia attualmente è al 30%. Si vuole, dunque, aumentare enormemente questa quota, attraverso quel che l’Istat stessa definisce “svalutazione interna”.

Si è dunque distrutto capitale in eccesso, spesso scadente, anche per via della concorrenza mondiale, e quel che rimane estrae plusvalore in una misura maggiore al periodo pre crisi e, da qui, grazie alla conquista di quote mondiali derivanti dalla competitività di prezzo, dovuta alla svalutazione interna, si aumentano i volumi e la stessa futura base produttiva.

Svalutazione salariale e conquista del mercato mondiale, dove nei prossimi 10 anni il 90% della crescita sarà in paesi extra europei, sono le due controtendenze alla caduta del saggio di profitto che utilizzano gli industriali. I quali possono essere ritenuti veri e propri rentiers visto che la ricchezza aziendale derivante viene spremuta ai fini delle ricchezze personali e non viene reinvestita.

Alla decontribuzione degli oneri, e dunque al minor costo del lavoro, così come agli investimenti, con Industria 4.0., ci pensa lo Stato con la fiscalità generale. Loro intascano e basta, facendo dire ai loro portavoce sui loro giornali che bisogna recuperare competitività. Negli anni novanta, nei Dipartimenti di Economia, girava un libro dell’economista David Landes, A che servono i padroni? Domanda attualissima.

Non si creda, dunque, agli industriali, soliti al coro “chiagne e fotti”: in Italia il tasso di profitto (presumibilmente al lordo delle tasse) è sistematicamente più alto della media della zona euro. Era al 45% nel 2008 , cade al 40% nel pieno della crisi e risale al 42% nel 2016, ma sempre più alto della zona euro dove nello stesso periodo era rispettivamente al 43% e al 41%. Enorme è la massa di profitto che gli industriali incassano: se vediamo infatti i tassi di investimento, nella zona euro sono pari al 22% in Italia al 19% (era al 23% nel 2008).

La differenza abissale tra tasso di profitto e tasso di investimento rimarca quanta ricchezza viene prelevata nelle aziende e confluisce nel patrimonio personale degli industriali e dei loro familiari. E non è poi questione di domanda, almeno a livello parziale: sebbene la domanda interna, espressa nei termini di fatturato, si sia contratta del 10% negli ultimi anni a causa della svalutazione interna e delle manovre recessive, quella estera è aumentata di più del 20%.

Ne sono prova due componenti rilevate dall’istituto di statistica: la quota di mercato mondiale dei beni italiani è passata dal 2,7% al 3% negli ultimi 5 anni, un recupero che non si vedeva da 20 anni, ed è una controtendenza alla caduta del saggio di profitto. Inoltre, il grado di utilizzo degli impianti è pari al 2007, vale a dire al periodo pre-crisi.

E’ dunque questione di bassa produttività? Quei bolscevichi dell’Istat la pensano diversamente: “il valore aggiunto a prezzi correnti delle imprese manifatturiere tra il 2008 e il 2014 è aumentato del 14,5 per cento in Germania, diminuendo dell’1,1 per cento in Francia, del 4 per cento in Italia e del 23 per cento in Spagna. In ragione delle differenze nelle dinamiche occupazionali, in questo periodo la produttività apparente del lavoro in Italia – dove il numero degli addetti si è ridotto del 17 per cento (da 4,4 a 3,7 milioni) – è cresciuta del 16,2 per cento, più rapidamente che negli altri paesi”. In pratica nelle industrie italiane ci sono stati 700 mila tagli e 194 mila imprese, soprattutto micro e piccole, hanno chiuso ma il valore aggiunto è diminuito di molto meno, segno di un’intensificazione dei ritmi di lavoro, di un allungamento della giornata lavorativa e di una produttività oraria enormemente accresciuta che nelle aziende tra 49 e 250 addetti, afferma l’Istat, è superiore alla stessa Germania.

Il centro studi Confindustria queste cose non le dirà mai, continuando con la cantilena del “costo del lavoro”. I recenti accordi nel settore metalmeccanico, nel commercio nel legno arredo, nel tessile, ecc. cristallizzano una strategia confindustriale volta a recuperare nel giro di 5-10 anni tutta la competitività di prezzo perduta dall’introduzione dell’euro nei confronti del partner tedesco, aumentando a dismisura la quota di mercato mondiale. Si gioca sul differenziale inflazionistico, tramite quella che la stessa Istat definisce "una onerosa svalutazione interna”(pag. 15), sulla deflazione salariale, sul protezionismo fiscale e sul recupero della produttività, elementi che si stanno già realizzando.

In caso di riavvio del commercio mondiale, sottotono negli ultimi due anni, non poche imprese italiane si troveranno ad affrontare una carenza di impianti, visto che già oggi il grado di utilizzo di essi è a livelli medio alti. Ciò potrebbe innescare una corsa ai capannoni. Già oggi si segnala una crescita della domanda di capannoni del 18,5% lungo l’asse Torino-Milano-Bergamo-Trieste fino alla fascia emiliana. Sono soprattutto le aziende patrimonialmente più strutturate, export oriented e del settore metalmeccanico e della logistica. L’aumento della domanda di capannoni da parte di aziende export led è un chiaro sintomo che si vuole fare dell’Italia una copia della Germania, dove il 51% del pil è dato dall’export, mentre in Italia attualmente è al 30%. Si vuole, dunque, aumentare enormemente questa quota, attraverso quel che l’Istat stessa definisce “svalutazione interna”.

Si è dunque distrutto capitale in eccesso, spesso scadente, anche per via della concorrenza mondiale, e quel che rimane estrae plusvalore in una misura maggiore al periodo pre crisi e, da qui, grazie alla conquista di quote mondiali derivanti dalla competitività di prezzo, dovuta alla svalutazione interna, si aumentano i volumi e la stessa futura base produttiva.

Svalutazione salariale e conquista del mercato mondiale, dove nei prossimi 10 anni il 90% della crescita sarà in paesi extra europei, sono le due controtendenze alla caduta del saggio di profitto che utilizzano gli industriali. I quali possono essere ritenuti veri e propri rentiers visto che la ricchezza aziendale derivante viene spremuta ai fini delle ricchezze personali e non viene reinvestita.

Alla decontribuzione degli oneri, e dunque al minor costo del lavoro, così come agli investimenti, con Industria 4.0., ci pensa lo Stato con la fiscalità generale. Loro intascano e basta, facendo dire ai loro portavoce sui loro giornali che bisogna recuperare competitività. Negli anni novanta, nei Dipartimenti di Economia, girava un libro dell’economista David Landes, A che servono i padroni? Domanda attualissima.

da Marx XXI

Nessun commento:

Posta un commento